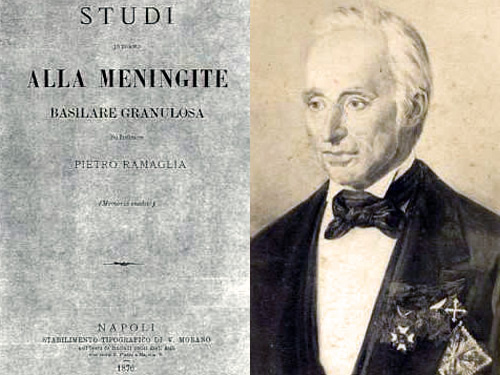

Pietro Ramaglia (1802-1875) di umili origini nacque in Molise, in provincia di Campobasso, a Ripabottoni dove oggi viene ricordato fra i cittadini illustri.

A Napoli dopo tre anni si diplomò al Regio Collegio Medico e divenne assistente nell’ospedale degli Incurabili, all’epoca anche sede della Facoltà di Medicina.

Pietro Ramaglia fu medico a Napoli di grande successo per circa 40 anni. Fu fautore del “Metodo Diagnostico” cioè dell’approccio al malato con quelle che saranno le basi della Semeiotica Medica: la storia clinica, la palpazione, la percussione, l’auscultazione.

Il Ramaglia fu addirittura medico della corte Borbonica. Raffaele de Cesare ne “La fine di un Regno”, nel parlare di Ramaglia lo definisce “medico cortigiano”.

Era dei tempi coniugare l’esercizio della professione medica con la “notomia”, cioè dello studio del cadavere. In questo il Ramaglia eccelse, nella scia di Domenico Cotugno e di Giovan Battista Morgagni. La pratica settoria certamente affinò il suo acume clinico.

Nel 1833, aprì nell’Ospedale di S. Maria di Loreto (oggi scomparso) un gabinetto anatomico che destò viva ammirazione in quanto ai pezzi anatomici interessati da patologie era allegata la storia clinica, la sintomatologia e la diagnosi del malato.

Nel 1840 fu accolto con generale consensi il suo Manuale di “Notomia topografica”; sette anni dopo apparve “la Scoverta e teoria della gangrena”.

Francesco De Santis, Ministro della Pubblica Istruzione nel primo governo post unitario e riordinatore della Università degli Studi di Napoli nel 1860 chiamò Ramaglia con 34 anni di clinica ospedaliera e migliaia di autopsie a ricoprire la cattedra di Anatomia patologica.

C’era l’impegno che la disciplina Anatomia Patologica fosse avulsa dall’attività di Clinica. Non fu solo una sorta di richiesta di esclusività. Culturalmente fu la lacerazione di una disciplina nata dalla clinica per la clinica, nata con Morgagni e introdotta a Napoli da Cotugno.

Nel 1862 Pietro Ramaglia si dimise dalla cattedra,

Ramaglia, raggruppando una notevole casistica, aveva studiato per 40 anni la meningite tubercolare. Da tale esperienza trasse un lavoro “Studi sulla meningite basilare granulosa” uscito postumo nel 1876 a cura della moglie Marianna Jambelli.